নিবিড় পাঠ: জীবনানন্দ দাশ: অংকুর সাহা

“এখানে ভালো লাগছে না। একটা কমলালেবু খেতে পারব”। — শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় সুহৃদ সঞ্জয় ভট্টচার্যকে বলেছিলেন জীবনানন্দ। এর কয়েকদিন পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়েছিলেন সঞ্জয়, মুমূর্ষু জীবনানন্দকে শেষ দেখা দেখে আসার জন্যে। বাড়ি ফিরে এসে—“একা, গণেশ, এভিনিউর ফ্ল্যাটে, রাত্রি দশটায়, মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে আমার মনে হয়েছিল, মর্তের বন্দর থেকে একটি জাহাজ শান্তি পারাবারে চলে গেল। লিখেছিলাম: ‘একটি জাহাজ ছেড়ে গেল…”। কবিতাটি সঞ্জয় পড়েছিলেন জীবনানন্দের শ্রাদ্ধবাসরে। পরে তাঁর ‘উত্তর-পঞ্চাশ’ গ্রন্থে কবিতাটি সংকলিত হয়।

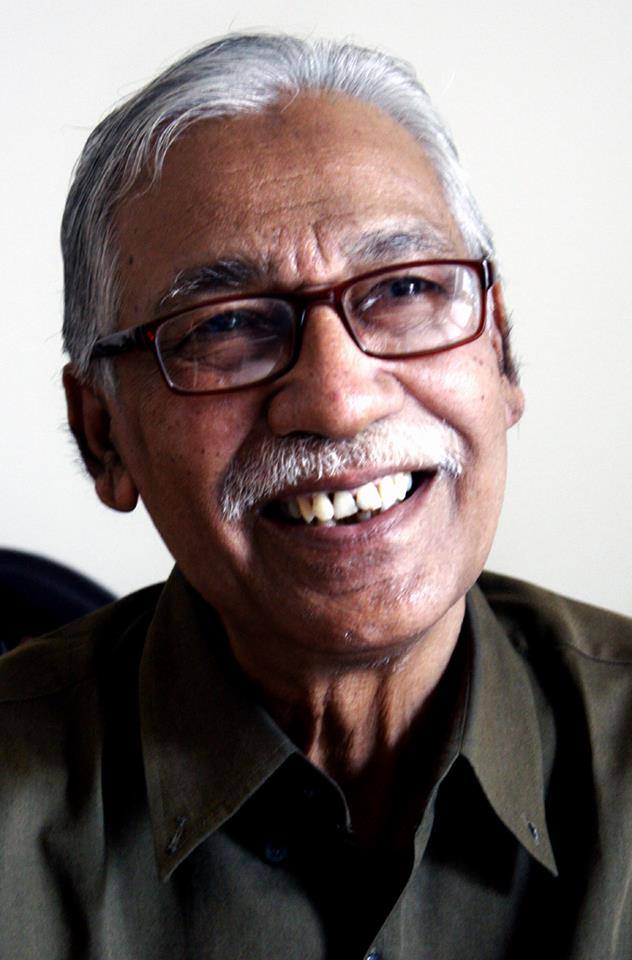

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসুর মতন সঞ্জয় ভট্টাচার্য জীবনানন্দ দাশের সমসাময়িক, একই প্রজন্মের কবি। সুধীন্দ্রনাথের “পরিচয়”, বুদ্ধদেব বসুর “কবিতা”র মতন সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পয়াদনা কফ্রতেন “পূর্বাশা”। ১৯৪০ সালে “নিরক্ত” কবিতা পত্রিকায় সঞ্জয় জীবনানন্দের কবিতার আলোচনা করেন। ছিল মূলত: চিঠিপত্রে, দেখাসাক্ষাৎ হত কম; এমন কী জীবনানন্দ কলকাতায় চলে আসার পরও। যে জীবনানন্দ,

“সকল লোকের মাঝে বসে

আমার নিজের মুদ্রাদোষে

আমি একা হতেছি আলাদা?”

তাঁর পক্ষে বোধহয় কোন মানুষের সংগে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা হওয়া মুশকিল। সঞ্জয়ও জীবনানন্দ একে অন্যের কবিতার অনুরাগী পাঠক ছিলেন, মানসিকতায়ও দুজনে কাছাকাছি। প্রকাশকের নিবেদন থেকে জানা যায় যে সঞ্জয় “বহুদিন থেকেই ভাবছিলেন, জীবনানন্দের কাব্য- কৃতির একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থ লিখবেন, প্রস্তুতও হচ্ছিলেন। দেশী-বিদেশী কৃতি কবিদের কাব্যগ্রন্থের জীবন জিজ্ঞাসার আলোকে জীবনানন্দের দর্শন বিচার করার মানসিকতা গড়ে উঠেছিল”।

জীবনানন্দ বিষয়ক প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে—অম্বুজ বসু রচিত “একটি নক্ষত্র আসে”। সঞ্জয় তাঁর বইটি লিখতে শুরু করেন খুব সম্ভবত ১৯৬৪-৬৫ সাল নাগাদ, তবে বইটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯৭০ সালে। এটি তাঁর সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ গদ্য রচনা। সেই হিসেবে বইটি গুরুত্বপূর্ণ। এর পরে দুই বাংলায় এবং বিদেশে জীবনানন্দ বিষয়ক কয়েক ডজন জীবনী আলোচনা গ্রন্থ ও সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য — আলোক রঞ্জন দাশগুপ্তের “জীবনানন্দ”, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “জীবনানন্দ ড্যাশ—বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত”, ক্লিন্টন বুথ সিলি’র “অ্যা পোয়েট অ্যাপার্ট”, ও আর অনেক। খুব সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের “হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর”—বামপন্থী দৃষ্টিভংগীতে জীবনানন্দের মূল্যায়ণ। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের গ্রন্থটির বিশেষ মূল্য এই যে একজন সমকালীন কবির হাতে তাঁর কবিতার প্রথম নিরাসক্ত আলোচনা। বইটি অনেক দিন দুষ্প্রাপ্য ছিল—ভারবি প্রায় পঁচিশ বছর পরে বইটির পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করে আমাদের ধন্যবাদার্হ হলেন।

আলোচ্য বইটি জীবনানন্দের জীবনী নয়, তাঁর সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা। তবে জীবনী রচনার অনেক উপাদান কণা ছড়িয়ে আছে পাতায় পাতায়। বারোটি অধ্যায় জুড়ে জীবনানন্দের কাব্যভংগীর গভীরে অনুপ্রবেশ, তারপরে শেষ ছয় পৃষ্ঠার পরিশিষ্টে স্মৃতিচারণ এবং কবির জীবনের শেষ দিনগুলির ছবি। এর ফাঁকে ফাঁকে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে কবিতা বিষয়ে লেখকের নিজস্ব কিছু মহৎ উচ্চারণ। যেমন—“মহৎ কবিতা একটি জৈব শরিরের মতো। তার অবয়বগুলি একে অন্যের সংগে অত্যন্ত জটিল ভাবে সম্পর্কিত। এ ধরণের কবিতায় মোট অর্থ এত সমৃদ্ধ হয় যে টা বিভিন্ন স্তরে সক্রিয় থাকে। সমালোচকের দায়িত্ব, কবিতার অন্তর্গত বিভিন্ন অর্থ বার করে আনা”। অক্ষরে অক্ষরে লেখক ঠিক তাই করেছেন- প্রবাদপ্রতিম অতিপরিচিত কবিতার পঙক্তিগুলিকে আমরা আবার নতুন করে পাই তাঁর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে।

প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর মতো প্রথম দুটি অধ্যায়ে লেখক জীবনানন্দের কাব্যকৃতির পটভূমি রচনা করেছেন। জানিয়েছেন, কি ভাবে রবীন্দ্রনাথের কৃতজ্ঞ উত্তরাধিকারী হয়েও জীবনানন্দ তাঁর থেকে প্ররথক, স্বকীয়। “বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব না হ’লে জীবনানন্দের কাব্যকৃতি সুদূর পরাহত ছিল। রবীন্দ্রনাথের যা নেই, তা হওয়া সম্ভবপর হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বলেই। “যেমন জীবনানন্দ। সেই আলোচনার সূত্রেই আনা হয়েছে ইয়েট্স এবং এলিয়েটকে। আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ ইয়েট্স-এর “procise emotion” এবং জীবনানন্দের “হৃদয়ের সংহতি”। লেখক উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন, যে বিস্তৃত প্রেমের আবেগে রবীন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন এবং সেই একই অনুপ্রেরণায় “আবেগ সংহত” জীবনানন্দ লিখেছেন এই ছয় পঙ্ক্তি:

“তোমার প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলে তুমি চলে গেলে কবে

সেই থেকে অন্য প্রকৃতির অনুভবে

মাঝে মাঝে উৎকন্ঠিত হয়ে জেনো উঠেছে দায়

না হ’লে নিরুৎসাহিত হতে হয়।

জীবনের, মরণের হেমন্তের এরকম আশ্চর্য নিয়ম;

ছায়া হয়ে গেছে বলে তোমাকে এমন অসম্ভ্রম”।

এই শেষ পংক্তিতে জীবনানন্দ যে অনুশোচনা আত্মধিক্কার ও বেদনা মিশিয়ে দিয়েছেন, ভাবাবেগ সংহতির তা এক অপূর্ব উদাহরণ”।

“ঝরা পালক” জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এখানে স্পষ্ট, কিন্তু তবুও রবীন্দ্রকাব্যের আওতা থেকে আসার প্রচেষ্টাটিও অনুভব করা যায়। আর সেই সঙ্গে সমসাময়িক কল্লোল যুগের কবিদের হৃদয় সাহচর্য- নজরুল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, অচিন্ত্যকুমার সেনপগুপ্ত প্রমুখের। লেখক উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে রচনাশৈলীর দিক দিয়ে “ঝরাপালকে”র জীবনানন্দ অনেকাংশে এঁদেরই সহোদর:

“সে কোন ছুঁড়ির চুড়ি আকাশ-শুঁড়িখানায় বাজে

চিনি মাখা ছায়ায় ঢাকা চুনীর ঠঁটের মাঝে”।

কবিতাংশটি জীবনানন্দের রচনা না হয়ে এই দলের যে কোন কবিরই হতে পারতো। কিন্তু এই একই সংকলনে হয়েছে “নীলিমা”, “পিরামিড” বা “সেদিন এ ধরনীর” মতো কবিতা- যেখানে তাঁর নিজস্ব ভংগী এবং মানসিকতার সুস্পষ্ট ছাপ চোখে পড়ে। এই মাটিতেই প্রোথিত হয় “ধূসর পান্ডুলিপির” বীজ।

ঝরাপালকের ‘সদ্য প্রসূতির মতো অন্ধকার বসুন্ধরা’ জীবনানন্দ দাশকে আবৃত করেই ধূসর পান্ডুলিপির সবুজ ফসল লালন করে তুলেছে”। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে লেখক আলোচনা করেছেন ‘ধূসর পান্ডুলিপি’র নিসর্গচেতনা ও নির্জনতার প্রলোভন এবং সেই সংলগ্ন মৃত্যুচেতনার ভিত্তিভূমি পার হয়ে ‘বনলতা সেন’-এর প্রেম, স্বপ্ন ও মনস্তত্বে উত্তরণ। ইতিমধ্যে পাঠক গোচর হয়েছে “রূপসী বাংলা”- অবহেলায় ফেলে রাখা স্বপ্নগভীর, করুণকোমল জীবনদর্শন। ‘ধূসর পান্ডুলিপি’ র অবিশ্বাসের হাওয়ার বিপ্রতীপে ‘রূপসী বাংলা’র পরিমিত প্রসার ও গভীরতা এই আলোচনার পরিধিকে সম্পূর্ণ ও সম্পৃক্ত করেছে।

লেখক জানিয়েছেন কিভাবে ‘বনলতা সেন’ এর কবিতাগুলি বুদ্ধদেব বসু প্রকাশিত ‘এক পয়সায় একটি’ সিরিজের পুস্তিকা (১৬ টি কবিতার সংকলন- চার আনা দাম) হিসেবে প্রকাশ করতে জীবনানন্দ অস্বস্তি বোধ করেছেন। এবং লেখকের মনে হয়েছে যে ‘ভিখিরী’ কবিতার প্রথম পংক্তিতে “একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি আহিরীটোলায়” সেই অস্বস্তিরই করুণ প্রকাশ। ‘বনলতা সেন’ পর্যায় থেকে জীবনানন্দের পরবর্তী গ্রন্থগুলির আলোচনায় দেখা যায় যে লেখক বেশ কয়েকটি কবিতার পূর্ণাঙ্গ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন অনেকটাই ‘কবিতা পরিচয়ে’র ধাঁচে। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘কবিতা পরিচয়’ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৬-৬৮। সেখানেও ছিল এক একটি কবিতার রূপ ও রহস্যের পর্যালোচনা। লে কার কাছে ঋণী সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন, তবে শৈলীভাবনায় এঁরা পরস্পরের সহোদর।

লেখক যে যে কবিতাগুলির বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তা হ’ল: ‘বনলতা সেন’, ‘তুমি’, ‘হায় চিল’, ‘শঙ্খমালা’, ‘আকাশলীনা’, ‘ঘোড়া’, এবং ‘গোধূলি সন্ধির নৃত্য’। কবিতা পরিচয়ের কথা মনে এলো কোন আকস্মিক সমাপতন হিসেবে নয়। লেখকের কথায়- “যেমনি ‘ঘোড়া’ তেমনি ‘গোধূলি সন্ধির নৃত্য’- এর দুটি সাম্প্রতিক আলোচনা সম্পর্কে আমি অবহিত, কিন্তু সেখানকার কোন মতামত এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করছিনে। আমার উপলব্ধিই আমি নিবেদন করতে ইচ্ছুক। আমার উপলব্ধি রূঢ় হতে পারে কিন্তু ‘সমরূঢ়’ আমি কস্মিনকালেও নই”। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ‘কবিতা পরিচয়’-র ‘ঘোড়া’ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন অলোক সরকার। আর ‘গোধূলি সন্ধির নৃত্য’ সম্পর্কে মূল আলোচনাটি সু্নীল গঙ্গোপাধ্যায়ের—পরে চিঠিপত্রের মাধ্যমে আলোচনা চালান নরেশ গুহ, অরুণ কুমার সরকার ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। একই কবিতা বিভিন্ন পাঠকের মননে কতো বিচিত্র ভাবে ছড়িয়ে ফেলতে পারে তার শিকড়, তার একটি বিশিষ্ট উদাহরণ।

১৯৫৪ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর জীবনানন্দ শারদীয়া পূর্বাশার জন্য কবিতা পাঠান। পাঁচ সপ্তাহ পরে ১৪ই অক্টোবর দেশপ্রিয় পার্কের কাছে সন্ধ্যার অল্প পরে কলকাতার শোচনীয়তম ট্রাম দুর্ঘনাটি ঘটে। ১৩৬১ সনের শারদীয়া পূর্বাশা সেই কবিতা ‘অবিনশ্বর’ দিয়েই শুরু হয়-

“আজ সাত আট বছর পরে- অঘ্রাণে

কলকাতার এই টিউব আলো নীয়নদীপের রাতে

দু চার মিনিট দেখা হল… কথা বল হল:

ঘরে ফেরার আগে কিছু সময় কাটাতে।

স্বচ্ছ ধ্রুব সহজ স্বভাব কথা

বলা হলে ভাবছি ভালো হত

কথা আরো গভীরভাবে চেতন হত যদি;

শব্দ কথা ভাষা- সবই সেই নারীকে লক্ষ্য করে বলে

সফল হওয়া সহজ- তবু প্রতীক্ষা চাই মৃত্যু অবসধি।

শরতের গোধূলিরেণুমাখা, অপূর্ণতা ও বিষণ্ণতায় জারিত এক বিশুব্ধ ও মহৎ কবিতা। এই মৃত্যুকন্যার সঙ্গে আজীবন মুহূর্তে মুহূর্তে দেখা হয়েছে জীবনানন্দের।

“জীবনানন্দ দাশ”-এর ছাপা দৃষ্টিনন্দন—যদিও খান দশেক ছাপার ভুল চোখে পড়লো। এই ধরনের ঘনিষ্ঠ গদ্য রচনায় দু-একটি সামান্য বানান ভুল-ও যথেষ্ট পীড়াদায়ক। বাঁধাই চলনসই- আমার কপিটি সাত মাসের জাহাজ ভ্রমণে দীর্ণ, মেরুদন্ডটি খুলে আসবে কিছু দিনের মধ্যেই। প্রচ্ছদে পূর্ণেন্দু পাত্রীর বলিষ্ঠ অক্ষরাংকন। বইটি পুন:প্রকাশের জন্যে ‘ভারবি’কে আন্তরিক ধন্যবাদ।

আশা করবো জীবনানন্দের শরবার্ষিকীর (২/৯৯) সমাগমে তাঁর রচনা আরো নিবিড় ভাবে পথিত ও আলচিত হবে। সেই উপলক্ষ্যে যদি এই কৃশকায় আলোচনা গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা বাড়ে, তা দেখলে ভালো লাগবে। জীবনানন্দের কবিতা দুবোর্ধ্য বলে যারা অভিযোগ করেন, বিশেষ করে তাঁদের এই বইটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করবো।

“কবি জীবনানন্দ দাশ”—সঞ্জয় ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ- পূর্ণেন্দু পাত্রী। প্রকাশক- ভারবি; ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩। প্রথম প্রকাশ: ফাল্গুন ১৩৯৬, মার্চ ১৯৭০। পরিমার্জিত সংস্করণ: মাঘ ১৪০১, জানুয়ারি ১৯৯৫। দাম ৩০.০০। পৃষ্ঠা ৯৬।

ISBN: 81-86134-62-X

♣

দোলন চাঁপা’র কবিতা

স্বর্ণকমল রাত

অদ্ভুত জ্যোৎস্না

এক স্বর্ণকমল রাত

ভালোবাসার ইঙ্গিতে কেমন টালমাতাল ক্ষুদ্ধ

তারকারাজি বাড়িয়েছে হাত

অমরত্ব চাই না, আমি প্রেমের কাঙাল ।

তোমাকে না পেলে চাই দীর্ঘ বনবাস

জ্যোৎস্নায় কী আসে যায়

বকুল ঝরানো রাত,

কিসের আশ্বাস অন্তরে হাহাকার,

হায় হায় …..

♣

আতোয়ার রহমানের একগুচ্ছ গল্প

কৃষক

হাজার বছর ধরে পাতে খাবার তুলে দিতে

দানবীয় কর্মঠ দেহের ইস্পাতকঠিন পেশির বিস্তারে

পৌরাণিক চিরযোদ্ধার মতো এগিয়ে যাও

আদিগন্ত ফসলের ক্ষেতে আলপথ ধরে অদৃশ্য মায়ার টানে।

শত ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে তোমাকে দেখে

হেসে ওঠে থানকুনি লতা, ঘাস ফড়িং

ল²ীপেঁচা আর ডাল উজাড় করে ফুটে ওঠা ফুল।

শ্রমে আর সৃষ্টিশীলতায় মাতিয়ে তোলো শস্যপূর্ণ ধরিত্রী

ডানাময় ওম মেখে সাক্ষী থাকে প্রজাপতি

অথচ কতকাল হয়নি রান্না, অভুক্ত তুমি

তোমার খালিপেটে করাত চালিয়ে

নীল নিশানা তোলে কেউ আকাশ ছাপিয়ে।

নতুন ফসল আসবে বলে বুকে আশা বেঁধে রাখো

মহাজনেরা যেমন তাদের গোডাউনে শস্য মজুত রাখে।

অগ্রহায়ণে ধানের নৌকা ভেসে আসে ঢেউয়ের আদরে

নৌকোর সব ধান নিয়ে যায় মহাজন এসে

ফুল ফোটানোর যন্ত্রণা বুকে চেপে

তোমার গোপন কষ্টগুলো ঢেকে রাখ দুঃখের চাদরে।

মাজরা পোকা, শ্যামা পোকা যেমন তোমার কষ্টে

ফলানো ধানের গাছের রস চুষে চুষে খায়

তেমনি চিল, বাজপাখি নেকড়ে আর ইঁদুরেরা খুবলে নেয়

একে একে স্বপ্ন-বুকের পাঁজর-মেরুদন্ড-কোমল হৃদয় ও শরীর…

রোদের তাপে অনাবৃষ্টিতে ধীরে ধীরে শুকিয়ে

যাওয়া ধানের চারার মতো শুকিয়ে গেছে তোমার জীবনরস।

সমস্ত অবহেলা, তাচ্ছিল্য, বঞ্চনাকে ভ্রুক্ষেপ না করে

অনাহারি দিনগুলোকে পিছনে ফেলে

তবু তুমি জীবনের আদিটাকে রাখনি অনাবাদী।

কবিতা

কবিতা সে তো প্রেমেরই অনুবাদ

কাগজ আর কলমের গভীর অনুরাগ

অক্ষরগুলোতে লেগে থাকা স্বপ্নের পরাগ

ভালোবাসার অন্তরে হয়তোবা বিষাদ;

যেন কোনো অন্ধকারে জ্বলে ওঠা জোনাকপাখি।

কবিতা সেতো প্রেমিকার কাঁপা হাতে

ঝাপ্সা লেখা এক চিঠির অপঠিত লিপি।

কবিতা, সেতো হৃদয়ের প্রতিবেশি

শস্যের সবুজ ক্ষেত, স্রোতস্বিনী নদী,

ফসলের মাঠ আর রোদে ঝিলমিল দীঘি

সে তো সকালবেলার পাখির ডাকাডাকি

জীবনের জলছবি আঁকা

ছায়াবীথির পাশ দিয়ে বয়ে চলা গ্রামের

নদীর কোলেই মাথা রেখে শুয়ে থাকে কবিতা,

তন্ময় হয়ে শোনে তার জলের ঢেউ-এর সুর।

সে তো বাঁশ বাগানের মাথার উপরে ওঠা চাঁদ

সাঁওতাল পল্লী থেকে ভেসে আসা মাদলের শব্দ

ঘোর লাগা বর্ষায় মাঝি মাল্লার গান

সরষে ক্ষেতের হলুদে ডুব দেয়া স্কুলপড়ুয়া বালক,

হোস্টেলে থাকা সন্তানকে লেখা

মায়ের আদরমাখা চিঠির সুললিত ভাষা।

গ্রামের আলপথে নিজের মনে গেয়ে যাওয়া বাউলের গান

সে তো বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখার ভাষণ।

গ্রীষ্মের টরন্টো

আমি কোলাহল থেকে দূরে সরে যাই

একটি ঘুমপাড়ানি গানের গুনগুন

নিঃসঙ্গ গ্রীষ্মের পথে

এক ঝাঁক হাঁস উড়ে আকাশ জুড়ে

মেঘের মধ্য দিয়ে হর্ন বাজিয়ে

আমি তাদের দিকে তাকাই না

তারাও আমার দিকে তাকায় না

প্রত্যেকে আমাদের নিজস্ব ভ্রমণ চালিয়ে যাই।

ডন ভ্যালির সরু নদীর পথে

গাছের ভিতর দিয়ে হাঁটছি

বাতাস গাছের মধ্যে দিয়ে ফিসফিস করে

যেন মৃদু পিয়ানো সঙ্গীত বাতাসে ভেসে আসে।

তারা আলতো করে দোলে

যেন সীমাহীন আনন্দের ঢেউ এসে দোল খায় প্রাণে

ঘন ম্যাপল পাতার ফাঁক গলে

অঢেল গনগনে শাদা রোদের তেজ ঝরে পড়ে

অজস্র বুনোফুলের ঘ্রাণে সবুজ লাবণ্যের ঢেউয়ে

সারাদিনের ক্লান্তি মুছে দিয়ে

হৃদয়কে দেয় আনন্দে রাঙিয়ে।

প্রবল ঘূর্ণিস্রোতের সাথে নির্জন নুড়ির একটি স্তূপ

লেক অণ্টারিওর পাড়ে আছড়ে পড়ছে,

যেন অতীত আছড়ে পড়ছে মনের চৌহদ্দিতে।

কী নিস্তব্দ চারিদিক, অথচ কী কোলাহল বুকের ভিতর!

বালুকাময় পায়ে স্রোতের দিকে তাকিয়ে হাঁটছি

আমার হৃদয় সবুজ চোখ দিয়ে আকাশের নীল পান করছি

স্বপ্নের মরীচিকা ধরার আশায়।

ভ্যানিলা-গন্ধযুক্ত সাঁঝের বাতাস

এবং চটচটে তাপে তৃপ্ত দীর্ঘশ্বাস

উষ্ণ উজ্জ্বল রোদে ভেজা ত্বক

এবং রাত পর্যন্ত দিনের আলো

ডন নদীর তীরে,

আমি একটা পুরনো গান গাই

যা চলে গেছে তা চলে গেছে।

চশমা

তুমি যেন আমার জীবনের চশমা

চশমার যেমন নাকের উপরে থাকতে থাকতে

মানুষের শরীরের অঙ্গ হয়ে যায়

তুমিও তেমন আমার ঠোঁটে ঠোঁটে

সোহাগে সোহাগে থেকে হয়েছো আমার অর্ধাঙ্গিনী।

যেমন কখনো কখনো মাথার উপরে রেখেই চশমাটা খুঁজি

আমার গায়ে মিশে থাকলেও আমিও তোমাকে

সেরকম কখনো কখনো খুঁজি।

তা ছাড়া আমিও চশমার মতো তোমার দিকে

তাকিয়ে থাকিনা, বরং তোমার ভেতর দিয়ে

তাকিয়ে আমি দুনিয়া দেখতে পাই, জীবন দেখতে পাই।

তোমার ভেতর দিয়ে দেখতে পাই

যতটুকু আলোয়

তার চেয়েও বেশি অন্ধকারে…

লাল রঙের শাড়িতে

তোমার রঙিন কাঁচের শরীরে

জীবন সুন্দর দেখায়।

অপেক্ষায় আছি

এতদিন কোথায় ছিলে,

তোমাকে দেখার আশায়,

আমি শুধু আমাদের মনের ছায়া দেখি,

আমি কালের সুচনা থেকে তোমাকে দেখার অপেক্ষায় আছি

তোমার অপেক্ষায় অনন্তকালের একটি ভাল অংশ কাটিয়েছি।

আমি উত্তর মেরুতে বরফসমুদ্রের নিচে তোমার অপেক্ষায়

তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি পর্দার আড়ালে, মুখোশের পিছনে,

আমার চোখের জল দ্বারা চিহ্নিত মানচিত্র নিয়ে হেঁটেছি

শতাব্দিপ্রাচীন অন্ধকারে, পাথরের ফুল মাড়িয়ে

আমি জনতার জোয়ারের ভিড়ে

তোমার মুখ খুঁজতে থেমেছিলাম,

আমি জলের দিকে প্রশিক্ষিত আমার দৃষ্টি নিয়ে

বাতিঘরের মতো দাঁড়িয়েছিলাম।

অপরিচিতদের মধ্যে তোমাকে টুকরো টুকরো দেখেছি

আমি প্রস্থান করেছি…

কেউ শুনতে পারেনি না আমার কান্না,

তোমার নাম উচ্চারণ।

হয়তো তোমার ট্রেন স্টেশনে থামেনি।

হয়তো আমি তোমাকে মিস করেছি।

জানি সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না

সময়ের পায়ে চুলকানি আছে

ট্রেনটি আমাকে ধরার আগে এটি ধরার দায়িত্ব আমার।

এটা একটা অপেক্ষার খেলা।

অপেক্ষার শেষ নেই কখনো

ভাঙা, বিদীর্ণ মনে আমি আছি অপেক্ষায়, অপেক্ষায়

হয়তো তুমি এই জন্মেই সব ভুলে পাখির মত ডানা ঝাপটে

উড়ে ফিরে আসবে তোমার সব রঙ নিয়ে।

গল্প

হাসান জাহিদ

রাবু, ঘাসফড়িং ও ছায়াবীথির গল্প

ঘাসফড়িং ও বেগে উড়ে চলা বড়সড় টকটকে লাল ফড়িংগুলো খুঁজে বেড়াই। মনে আছে, আদিম পরিবেশে এক উইঢিবিতে সহস্র উইয়ের ঢিবির চারধারে চক্কর দিচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে ফিঙে। এখন তারা নেই।

এদেরকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে আসি আমার কল্পনার রাজ্যে। আমার মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাসে ওরা আছে। আমার সাথী রাবু আজও আছে আমার হৃৎস্পন্দনে। আমি আর রাবু ফড়িং ও প্রজাপতির পেছনে ছুটতাম। আমার আর রাবুর মাঝে মিষ্টি একটা প্রেম ছিল; যদিও আমি বা রাবু কেউই জানতাম না যে, একে প্রেম বলে। একসময় আমি ও রাবু বুঝতে পারলাম আমরা শুধু খেলার সাথী নই। দুজন একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম।

তারপর একদিন দূরত্বের সৃষ্টি হয়। আমরা রাবুদের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বদলি হই। মাঝেমধ্যে দূর থেকে এসে ওদের বাড়িতে আসতাম। আমাদের বাড়িটা অন্যরা ভাড়া নিয়েছে। রাবুর মা আমাকে জিজ্ঞস করতেন এখন যে বাসায় থাকি তা কেমন। বলতাম। রাবু কাছে আসত, উচ্ছ্বাস বা চাঞ্চল্য ছিল না। বয়স ওর বেড়েছে। দেহ কাঠামোতে পরিবর্তন হয়েছে। চোখেমুখে উদাসীনতা ও কৌতূহলের সামান্য আভাস।

আমি যেতাম, তবে সেটা অনিয়মিত। শুনতে পেতাম রাবুদের নতুন ভাড়াটে পরিবারে আমার বয়সী একজন কিশোর আছে। আমার ভীষণ অভিমান হত।

এখন বুঝি, চোখের আড়াল হলে মানুষ সময়ের সামান্য ব্যবধানেই মানুষকে ভুলে যায়। সময় বয়ে গিয়ে স্কুল-কলেজ-মেডিক্যাল কলেজ পেরিয়ে রাবু তখন ডা. রাবেয়া আনসারী, এম.বি.বি.এস.।

আমি শেলি-বায়রন-কীটস-কোলরিজ-ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেক্সপিয়ারের জগতে বিচরণ করছিলাম। খুব জানাতে ইচ্ছে করছিল: রাবি, আমি ইংরেজিতে সম্মান ও এম.এ.। জানাতে পারিনি। দূরত্বের কারণ শুধু রাবু ছিল না — আমিই ছিলাম মূল কারণ এটা আমি পৃথিবীর কারুর কাছে স্বীকার করিনি। করেছিলাম শুধু নিজের কাছে। কেন যেন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছেও রাবুর সঙ্গে আমার দূরত্বের কারণটা লুকিয়ে রাখতাম। আমার ব্যর্থতা বা বোকামি কিংবা আমার স্মার্টনেসের অভাব কাউকে বুঝতে দিতে চাইতাম না।

রাবু যে স্মার্ট ছিল — এমনকি আনঅর্থোডেক্স ছিল — তার প্রমাণ আমি পেয়েছিলাম। সে যে মধুর অনুভূতি জাগানো একটা স্মার্ট জব সম্পাদন করেছিল, তার প্রতিদান দিতে বা মূল্যায়নে আমি চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছিলাম। রাবু ওড়না পরার আগের সময় এটা। ফুটন্ত কুঁড়ির মতো জেগে উঠছিল রাবুর উর্ধ্বাংশ। তাকাতে ইচ্ছে করে, চেয়ে দেখতে সাধ জাগে। অথচ চাইতে পারতাম না।

একদিন চোর ধরা খেলায় রাবু আমাকে ধরল। তিনজনের দল। অন্য সদস্য আমার ছোটোভাই। আমি চোর হয়ে লুকিয়ে ছিলাম পরিত্যক্ত রান্নাঘরের বেড়ার আড়ালে। রাবুই এসে আমাকে জাপ্টে ধরে যতটুকু না চেঁচাবার কথা, তার চেয়ে বেশি চিল্লিয়ে — সেই সাথে কুঁড়িদুটো আমার বুকে ঠেসে ধরে রাখল।

আমি বুঝিনি। রাবেয়া বুঝেছিল, আমি নরাধম। ম্যাড়া, কিংবা ভেড়া।

মূলত কোহিনুর হীরে হারাবার মুহূর্ত সেটাই ছিল; অথচ সেই মুহূর্তটি আমার জন্য হতে পারত কুঁড়ি ফোটানোর লগ্ন। আমি জানি আমি বেওকুফ, আনস্মার্ট ও হাঁদা।

সেই যে হারিয়েছিলাম, আর খুঁজে পাইনি। সেই মহল্লায় যেতাম আমার পুরোনো বন্ধুদের সাথে গপ্পো করতে। আমি বিলের ধারে বসে উদাস চোখে চেয়ে দেখতাম নীলাকাশ। কানের কাছে গুনগুনিয়ে উঠত রাবুর মিষ্টিকন্ঠ। আমার সাথে যোগ দিত বিকাল। রাবুর নতুন সাথী। বিকাল একদিন আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে শোনাল একটা মিষ্টি প্রেমের গল্প। ততদিনে বুঝে গেছি প্রেম কাকে বলে। বিকাল ও রাবেয়া প্রেমের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ।

প্রেম-ট্রেম জাতীয় বিষয়ে আমার জীবনে প্রথম কান্না এলো সেইরাতে বাসায় ফিরে। বিছানায় শুয়ে আকাশকুসুম ভাবতে ভাবতে অলক্ষেই চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াল।

বিকালের সাথে ভোরের শিউলি ফুটেছিল কিনা জানতাম না। জানতে পারিনি যে, সেই আগের বাড়ির হিজল গাছটি আর নেই। নিচু পাঁচিল ঘেঁষে চারা পাকুড় গাছের গোপন ডালে টুনটুনি বাসা বাঁধে না। ফিঙেরা আর আসে না। দূর থেকে বিলের পানির মিষ্টি গন্ধ নাকে ঝাপ্টা দেয় না। জানতাম না আমার কাফিলা গাছের সেই কল্পিত ড্রাগনটি আর নেই। শুকতারা বা সন্ধ্যেতারা আর দেখা যায় না ঘন বস্তি, সুউচ্চ ইমারত ও বিল ভরাট করে আবাসন নির্মাণের কারণে।

এরপর আরও কয়েক দশক ফুরুৎ করে উবে গেল। গুদামের চাল-গমের মতো বস্তায় বস্তায় সময় চলে গেল; আমার মানসপটে কিন্তু রাবুর শেষ দেখা মুখখানা উবে যায়নি। সেই দিনগুলো ও সেই মুখ এখনও আগের মতোই সতেজ-আবেশময়। সেইসাথে আমার করোটিতে ঘাপটি মেরে বসে আছে একটা তীব্র আক্ষেপ, খেদ ও না পাওয়ার বেদনা।

মনে হয়, মরবার আগে সেই সময়টাতে কোনো উপায়ে একবার ফিরে যেতে পারলে ভুলগুলো শুধরে নিতে পারতাম। বিয়ের আগে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম রাবুর আদলের সাথে মিল আছে এমন একটি মেয়ে খুঁজে বের করতে। কিছুতেই পাইনি। রাবু অপরূপা ছিল তা নয়; কিন্তু সে পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে আমার কাছে।

তারপর যাকে পেলাম সে বীথি। আমি ডাকি ছায়াবীথি বলে। ও আমার পাশে ছায়ার মতো ছিল এবং আছে আড়াই দশক ধরে। সত্যি বলতে কি, বীথির রূপের কাছে রাবু কিছুই না; তবুও রাবু আমার কাছে পৃথিবীর সবচাইতে আরাধ্য কিছু একটা। ইহজাগতিক ও পারলৌকিক উপাদানে তৈরি — স্বপ্ন ও বাস্তবতার মাঝামাঝি কোনো এক হীরকখণ্ড।

আমার অসুস্থতার পর থেকে আমার মাথার পাশে বসে থাকে বীথি। অনেকবার বলেছি, সে শোনে না। বসে থাকে। আমার কোনো প্রয়োজন হতে পারে ভেবে সে ঠায় বসে থাকে। যতবারই ভেবেছি বীথি পাশে থাকলে রাবুর কথা ভাববো না, ততবারই রাবু যেন জলজ্যান্ত মানবী হয়ে আমার মস্তিষ্কের কোষে গেঁড়ে বসে।

কিছুদিন আগে ওকে আমি পেয়েছিলাম লিঙ্কড ইন-এ। কানেকশন রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিলাম। সাড়া পাইনি; ম্যাসেজ পাঠিয়েছিলাম, উত্তর পাইনি। জানিয়েছিলাম — আমার সর্বশেষ কেমো চলছে। মনে হলো, রাবু এতটাই আলোকবর্ষ দূরে যে, ওর দিক থেকে সাড়া পেতে বহুযুগ প্রতীক্ষায় থাকতে হবে। অন্য কোনো সোশ্যাল মাধ্যমে ওকে খুঁজে পাইনি। লিঙ্কড ইন-এ প্রোফাইল থেকে জানলাম যে কোনো এক উন্নত দেশের একটি হাসপাতালে কনসালটেন্ট প্যাথলজিস্ট। প্রোফাইলে ঝাপসা একটা ছবি। রাবেয়া আনসারী ওরফে রাবু, যেখানেই থাকো, ভালো থেকো।

আর আমার মরণের খবর কোনো অলৌকিক উপায়ে তুমি পেলে এক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়ো।

♣